Zum Seitenanfang

Zum Seitenanfang

Linsenteleskope werden auch als Refraktoren bezeichnet. Der Begriff „Refraktor“ stammt aus dem lateinischen und setzt sich aus den Wörtern re (dt. zurück) und frangere (dt. brechen) zusammen. Hiermit wird also die Tatsache beschrieben, dass das einfallende Licht an der Objektivlinse gebrochen wird.

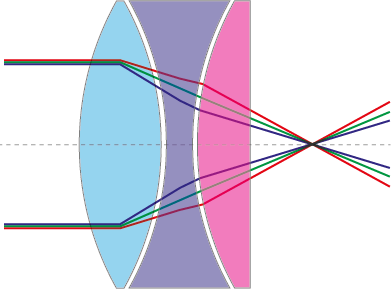

Linsen weisen einen sogenannten Farbfehler chromatische Aberration auf, der seine Ursache darin hat, dass das blaue, kurzwellige Licht stärker gebrochen wird, als das rote, langwellige Licht. Dadurch entsteht besonders bei hellen Objekten wie Mond oder Jupiter ein störender Farbsaum. Die Objektive moderner Linsenfernrohre bestehen deshalb aus einer Kombination von mehreren Linsen mit unterschiedlichen Brechungseigenschaften, so dass der Farbfehler ausgeglichen wird.

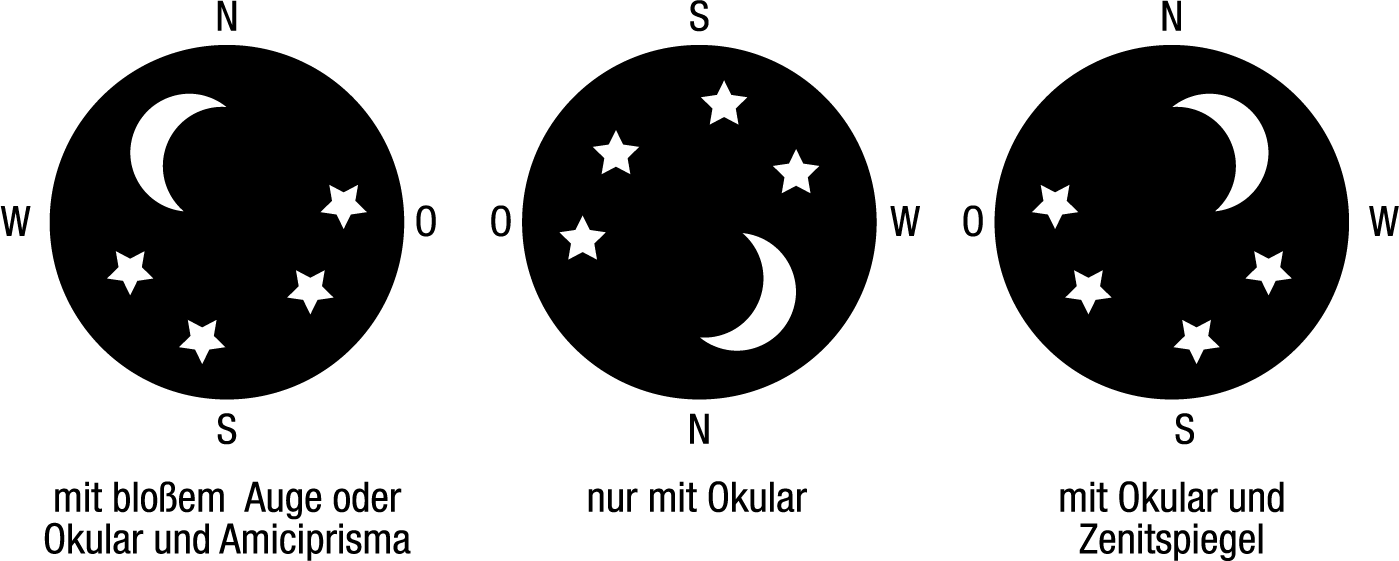

Das Bild, das man in Refraktoren sieht, wenn man mit Hilfe eines Okulars beobachet, ist seitenverkehrt und steht auf dem Kopf. Für Naturbeobachtungen auf der Erde benötigt man ein zusätzliches optisches Element, z. B. ein Amiciprisma, das das Bild so dreht, das es aufrecht und seitenrichtig ist.

Diese Seite ist in folgende Abschnitte gegliedert:

|

|

|

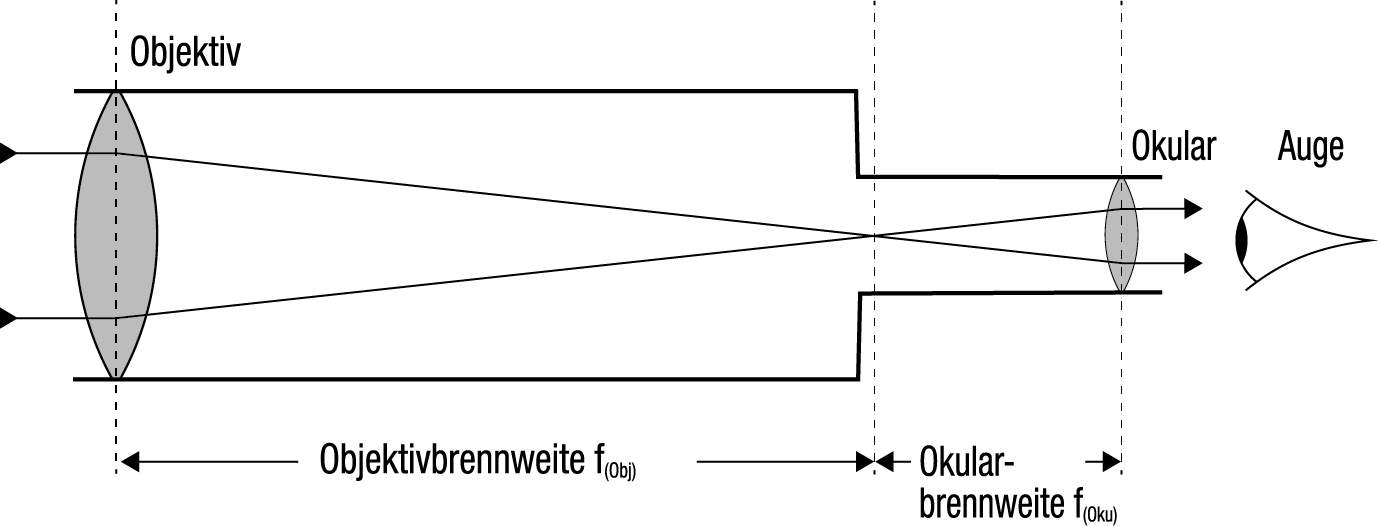

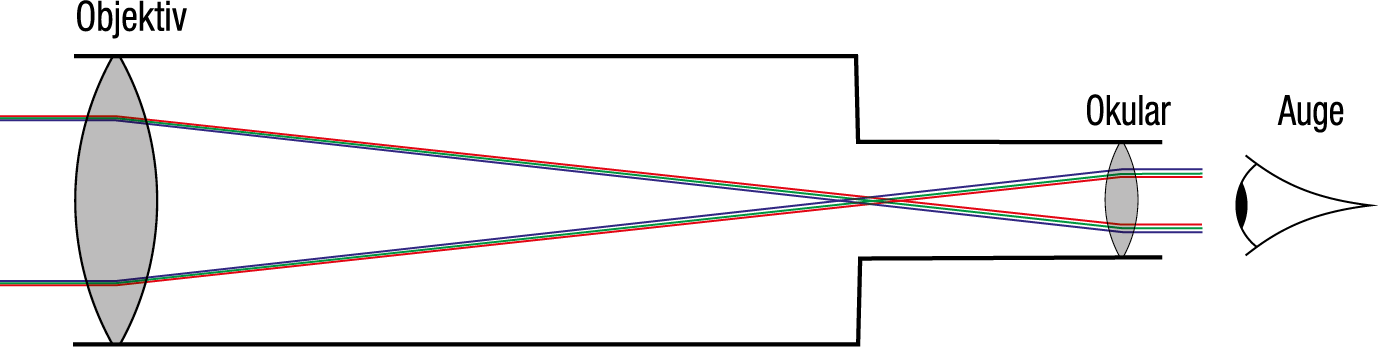

Der Strahlengang im Linsenteleskop

|

Die Skizze auf der rechten Seite zeigt schematisch den Strahlengang in einem Linsenfernrohr. Für das Objektiv und das Okular wurde aus Gründen der Überschichtlichkeit eine vereinfachte Darstellung mit jeweils einer Linse gewählt.

Das Licht fällt auf das Objektiv und wird dort so gebrochen, dass das Licht, wie bei einem Brennglas, im Brennpunkt gebündelt wird. Hinter der Brennebene fächert sich der Lichtstrahl wieder auf und gelangt schließlich zum Okular. Dort wird das Licht ein zweites Mal gebrochen und das Bild wird dabei vergrößert. Um dabei ein scharfes Bild zu erhalten müssen die Brennpunkte von Objektiv und Okular genau aufeinander liegen. Um beide Brennpunkte auf einen Punkt zu vereinigen kann das Okular mit Hilfe eine Rädchens am Okularauszug vor und zurück geschoben werden.

|

|

|

|

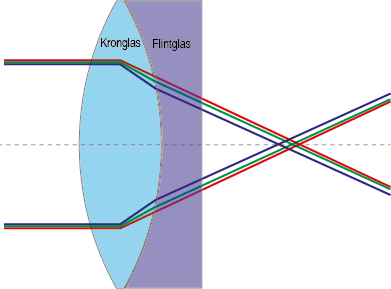

Objektiv mit einer Linse

|

Achromatisches Objektiv mit zwei Linsen

|

Das Wort „achromatisch” leitet sich von dem altgriechischen Wort άχρώματος (achromatos; dt.: „ohne Farbe”) ab. Hiermit wird beschrieben, dass die chromatische Aberration, die sich bei einlinsigen Teleskopen als störender Farbsaum bemerkbar macht, weitgehend eliminiert wurde.

Das Objektiv von Achromatischen Teleskopen besteht aus einer Kombination von zwei miteinander verkitteten Linsen. Einer bikonvexen Sammellinse aus Kronglas und einer plankonkaven Streulinse aus Flintgals. Durch die unterschiedlichen optischen Eigenschaften der beiden Glassorten (Kronglas und Flintglas) und den unterschiedlichen Formen der Linsen (Bikonvex und Plankonkav) werden die Brennpunkte der verschiedenen Wellenlängen des Lichtes überlagert bzw. dichter aneinder geschoben als dies bei nur einer binkonvexen Linse der Fall ist.

Das erste zweilinsige, achromatische Objektiv wurde um 1833 von dem englichsen Amateuroptiker Chester Moor Hall konzipiert. Dieser erkannte jedoch das Potential seiner Erfindung nicht. Erst der Optiker John Dollond erkannte die Leistungsfähigkeit dieser Optiken und bekam im Jahre 1758 das Patent hierfür erteilt.

|

|

|

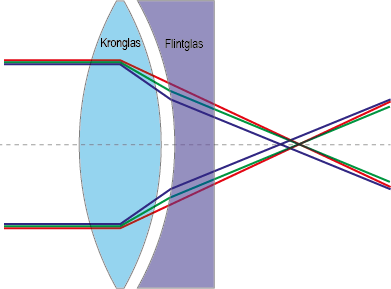

Objektiv eines Fraunhofer Achromaten

|

Das nach seiem Erfinder, dem deutschen Optiker und Instrumentenbauer Joseph Fraunhofer (1787 - 1826), benannte achromatische Fraunhofer-Objektiv besteht, wie das oben beschriebene achromatische Objektiv ebenfalls aus einer bikonvexen Sammellinse aus Kronglas und einer plankonkaven Streulinse aus Flintgals. Beim Fraunhofer Achchormaten sind die beiden Linsen aber nicht miteinander verkittet, sondern durch einen schmalen Luftschpalt getrennt. Dieser Luftspalt erlaubt, dass die Linsen unterschiedliche Radien haben können. Diese Verbesserung erlaubt eine verbesserte Korrektur der Abbildungsfehler so dass die Brennweite für zwei Wellenlängen gleich ist. In der Regel sind das die sogenannte C-Linie (656 nm, rot) und die sogenannte F-Linie (486 nm, blau-grün)

|

|

|

Objektiv eines apochromatischen Teleskops

|

Bei apochromatischen Linsenteleskopen beteht das Objektiv aus einer Kombination von drei Linsen. Bei diesen Teleskopen ist der Farbfehler praktisch vollständig korrigert und sie zeigen ein klares, neutrales Bild mit hohem Kontrast.

Die Linsen in einem aprochromatischen Fernrhor sind so konzipiert, dass mindestens drei Farben (jweils im roten, grünen und blauen Bereich des sichtbaren Lichts) im Brennpunkt vereint werden. Die Linsen können an einer oder an beiden Kontaktflächen verkittet oder mit Öl gefügt sein.

Bei sogenannten „Superachromaten” besteht das Objektiv aus fünf Linsen, die meist in zwei Gruppen angeordnet werden.

|

|

|

Bilddrehung bei Linsenteleskopen

|

Das Bild, das man in Refraktoren sieht, ist seitenverkehrt und steht auf dem Kopf. Diese Aussage gilt allerdings nur, wenn bei der Beobachtung ausschließlich ein Okular verwendet wird. Die Verwendung weiterer optischer Elemente wie z.B. von einem Zenitspiegel oder einem Amiciprisma führt zu einer weiteren Bilddrehung. Die Skizze auf der rechten Seite soll diese Bilddrehung verdeutlichen.

Auf Grund der langen Bauform von Linsenteleskopen wird bei der visuellen Beobachtung häfig ein Zenitprisma eingesetzt um eine bequemere Körperhaltung einnehmen zu können.

Ein Amiciprisma, erzeugt ein aufrechtes und seitenrichtiges Bild. Es kann beispielsweise eingesetzt werden wenn mit dem Teleskop außer den Objekten am Himmel auch Naturbeobachtungen auf der Erde gemacht werden sollen.

Im Gegensatz zu Spiegeln erzeugen Linsen über die gesammte Fläche ein scharfes Bild. Das heißt es gibt auch in den Randbereichen keine unscharfe Abbildung.

Bei Linsenteleskopen befinden sich keine weiteren optischen Bauteile, wie z.B. Spiegel, im Strahlengang. Solche Teleskop-Bauteile würden einen Teil der Öffnung verdecken und damit für eine Abschattung des einfallenden Lichts sorgen. Bei Linsenteleskopen kann also alles Licht, das auf die Objektivlinse fällt „gesammelt“ werden.

Bei Linsenteleskopen verläuft der Strahlengang gerade. Dadurch, dass das Licht nicht wie bei Spiegeltelskopen hin und her refektiert wird muss der Tubus des Fernrohrs so lang sein wie es der Brennweite des Objektivs entspricht. Die Länge des Teleskops muss berücksichtigt werden, wenn das Teleskop beipielsweise vor jeder Beobachtungsanacht in Freie getragen werden muss oder wenn das Instrument in einer Kuppel, die einen ausreichenden Durchmesser haben muss, untergebracht werden soll.

|

|

|

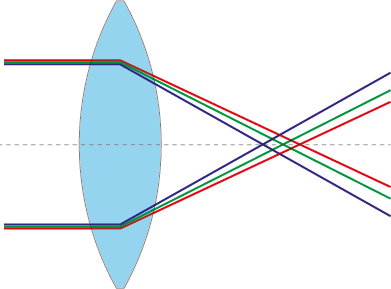

Schematische Darstellung der chromatischen Aberration

|

Durch die chromatische Aberration entsteht ein Farbsaum um helle Objekte wie z.B. den Mond. Ursache dieses Farbsaums ist die Tatsache, dass die Lichtbrechung an den verwendeten Glas-Linsen von der Wellenlänge des Lichtes abhängig ist. Durch diesen Effekt wird das kurzwellige, blaue Licht stärker gebrochen als das langwelligere, rote Licht. Das führt dazu, dass nicht das gesammte Licht in einem einzigen Brennpunkt fokussiert wird und dazu, dass die Bilder, je nach Wellenlänge, eine nimimal unterschiedliche Größe haben.

Dieser chromatische Aberration macht sich aber nur bei sehr alten, meist einlinsigen, Fernrohren störend bemerkbar. Bei modernen, achromatischen Teleskopen ist die chromatische Aberration so gut korrigiert, dass sich sich praktisch nicht mehr störend bemerkbar macht. Bei apochromatischen Optiken ist die chromatische Aberration sogar vollständig eliminiert.

Bei einem Linsendurchmesser von über 60 cm kommt es zu einer Durchbiegung der Objektivlinse. Diese sogenannte Linsendurchbiegung wird duch das hohe Gewicht des Glases aus dem die Linse gefertigt ist verursacht. Als Folge der Linsenduchbiegung weicht die Form der Linsen von der Idealform ab und es entsteht ein Abbildugsfehler, der die Sternscheibchen nicht mehr rund aussehnen lässt. Durch die Linsendurchbiegung ist der Duchmesser von Linsenteleskopen begrenzt.

Die Informationen auf dieser Seite sind auch als Video auf YouTube verfügbar. Achtung: Beim Start des Videos werden automatisch die Geschäftsbedingungen von YouTube akzeptiert.

Erstellt am 25. Dezember 2024 von Martina Haupt