Zum Seitenanfang

Zum Seitenanfang

Spiegelteleskope werden auch als Reflektoren bezeichnet. Der Begroff „Reflektor” stammt von dem lateinischen Wort reflectere (dt. wenden, rückwärts biegen) ab. Hiermit wird also die Tatsache beschrieben, dass das einfallende Licht durch den Hauptpiegel in eine andere Richtung gelenkt wird.

Bei Spiegelteleskopen wird als Objektiv ein Hohlspiegel eingesetzt, der als Hauptspiegel bezeichnet wird. Er ist der erte Spiegel auf den das Licht trifft und auch der größte der verwendeten Spiegel. Damit der Beobachter nicht vor dem Teleskop stehen muss und sich selber im Blickfeld steht, wird ein weiterer Spiegel, der sogenannte Fangspiegel, eingesetzt. Durch den Fangspiegel wird ein Teil des Hauptspiegels abgeschattet, so dass nicht die gesamte Fläche des Hauptspiegels genutzt werden kann. Der Fachbegriff hierfür ist Obstruktion

Im Gegensatz zu Refraktoren weisen Spiegelteleskope keinen Farbfehler auf. Die verwendeten Spiegel zeigen dafür die sogenannte sphärische Aberration. Diese ist in der Forn der als Objektiv verwendeten Hohlspiegel begründet ist und führt zu einer geringfügigen Unschärfe des Bildes.

Spiegel lassen sich auch für große Öffnungen relativ preiswert herstellen. Schon aus diesem Grund fällt die Wahl bei größeren Öffnungen oft auf ein Spiegelteleskop.

Diese Seite ist in folgende Abschnitte gegliedert:

|

|

|

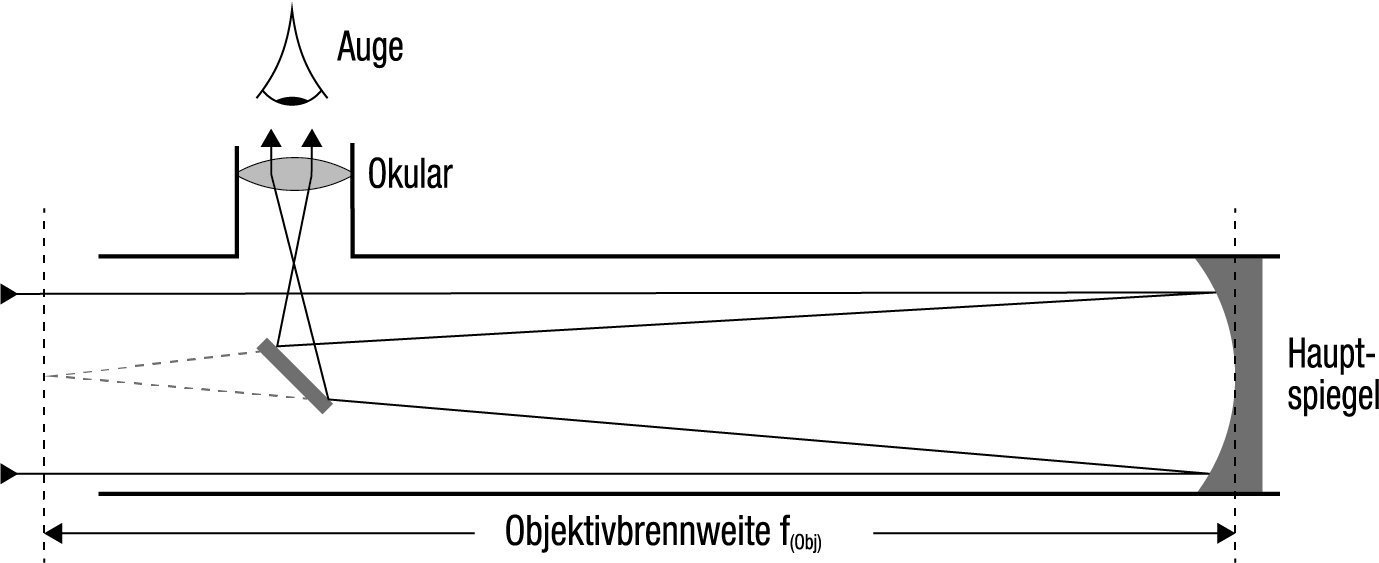

Der Strahlengang im Newton-Spiegelteleskop

|

Das Newton-Spiegelteleskop wurde 1668 von Isaac Newton entwickelt. Das Newton-Spiegelteleskop hat als Hauptspiegel einen Hohlspiegel (konkaver Spiegel) und als Fangspiegel einen Planspiegel (= falcher Spiegel). Der Fangspiegel ist um 45° zur Mittelachse geneigt und lenkt das Licht im rechten Winkel ab. Das Okular befindet sich folglich an der Seite des Fernrohrtubus.

Beim Newton-Teleskop befindet sich das Okular, wie bereits erwähnt, seitlich am vorderen Ende des Tubus (siehe Skizze auf der rechten Seite). Dies hat den Vorteil, das kein Zenitspiegel benötigt wird, wenn das Fernrohr auf hoch am Himmel stehende Objekte gerichtet wird. Bei kleineren Teleskopen kann bequem auf dem Boden stehend oder sogar im Sitzen beobachtet werden. Bei größeren Newton-Teleskopen, die dann eine entsprechend große Objektivbrennweite und damit einen langen Tubus haben, ist das Okular dann allerdings nur noch mit Hilfe einer Leiter zu erreichen.

Da Newton-Teleskope, außer den beiden Spiegeln, keine weiteren optischne Bauelemente haben sind sie relativ preisvwert zu fertigen.

Ein Nachteil von Newton-Teleskopen ist, dass der Spiegel relativ häufig justiert werden muss. Das trifft besonders dann zu, wenn das Teleskop öfter transportiert wird. Mit etwas Übung stellt die Justage aber kein Problem dar.

Das Bild, das man in Newton-Spielgeltelekop sieht, ist seitenverkehrt und steht auf dem Kopf. Für Naturbeobachtungen auf der Erde benötigt man ein zusätzliches optisches Element, z. B. ein Amiciprisma, das das Bild so dreht, dass es aufrecht und seitenrichtig ist.

|

|

|

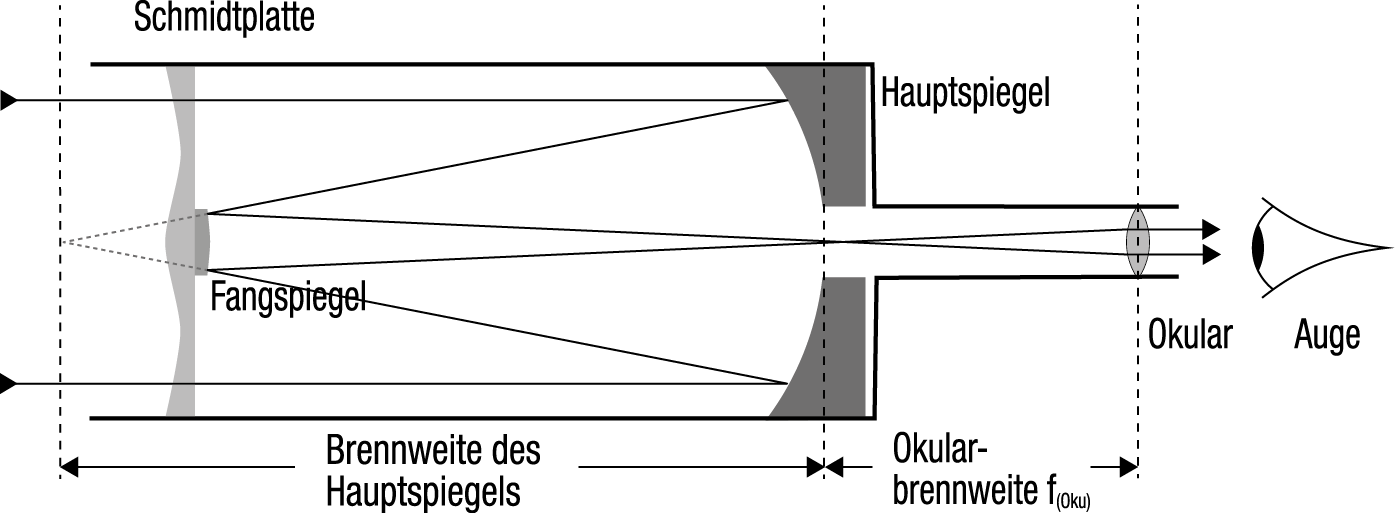

Der Strahlengang im Schmidt-Cassegrain-Spiegelteleskop

|

Das Cassegrain-Spiegelteleskop wurde 1672 von dem frazösichen Gelehrten Laurent Cassegrain der Öffentlichkeit vorgestellt. Die Schmidt-Platte, wurde um 1930 von dem dem Optiker Bernhard Schmidt erfunden. Ein Cassegrain-Spiegelteleskop, dass mit einer Schmidt-Platte am vorderen Tubusende ausgestattet ist, wird als Schmidt-Cassegrain-Teleskop bezeichnet.

Das Schmidt-Cassegrain-Teleskop hat als Hauptspiegel einen Hohlspiegel (konkaver Spiegel) und als Fangspiegel einen gewölbten (konvexen) Spiegel, der das Licht durch eine Bohrung im Hauptspiegel in das Okular lenkt. Durch die optischen Eigenschaften des konvex geformten Fangspiegels wird die Gesamt-Brennweite des Teleskops verlängert, aber trotzdem eine kompakte Bauform ermöglicht.

Um die Unschärfe, die durch die sphärische Aberration des Hauptspiegels entsteht, zu kompensieren, befindet sich am vorderen Ende des Tubus die Schmidt-Platte. Dabei handelt es sich um eine gewölbte Glasscheibe, die gleichzeitig als Halterung für den Fangspiegel dient.

Das Bild, das man in einem Schmidt-Cassegrain-Teleskop sieht, ist seitenverkehrt und steht auf dem Kopf. Für Naturbeobachtungen auf der Erde benötigt man ein zusätzliches optisches Element, z.B. ein Amiciprisma, das das Bild so dreht, dass es aufrecht und seitenrichtig ist.

|

|

|

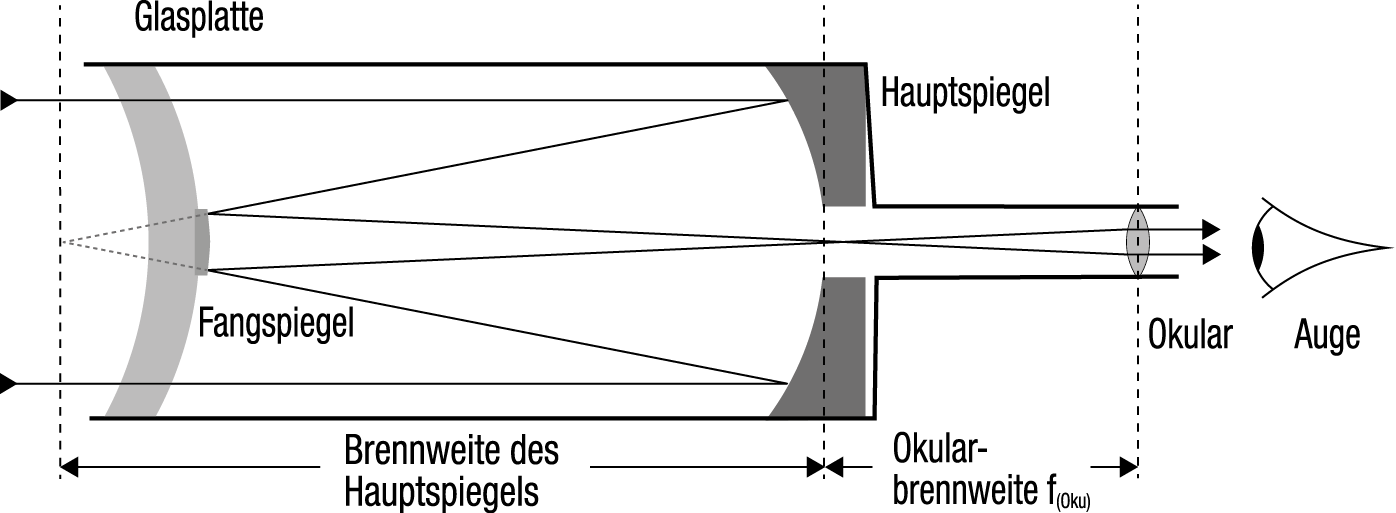

Der Strahlengang im Maksutov-Spiegelteleskop

|

Das Maksutov-Teleskop wurde 1942 von dem russischen Optiker Dmitri Maksutow erfunden. Für die Optik setzt sich aber inzwischen auch im deutschen Sprachraum die englische Schreibweise Maksutov durch.

Das Maksutov-Teleskop hat, wie das Cassegrain-Teleskop, als Hauptspiegel einen Hohlspiegel (konkaver Spiegel) und als Fangspiegel einen gewölbten (konvexen) Spiegel, der das Licht durch eine Bohrung im Hauptspiegel in das Okular lenkt. Durch die optischen Eigenschaften des konvex geformten Fangspiegels wird die Gesamt-Brennweite des Teleskops verlängert, aber trotzdem eine kompakte Bauform ermöglicht.

Um die Unschärfe, die durch die sphärische Aberration entsteht zu kompensieren, befindet sich am vorderen Ende des Tubus eine nach innen gewölbte Glasplatte, die gleichzeitig als Halterung für den Fangspiegel dient. Diese Korrekturplatte ist relativ dick und schwer, so dass sie auch als Maksutov-Linse bezeichnet wird. Durch das Gewicht der Maksutov-Linse ist ein Maksutov-Teleskop deutlich schwerer ist als ein Schmidt-Cassegrain-Teleskop mit vergleichbarer Objektivöffnung.

Der Farbfehler der bei Maksutov-Teleskopen verwendeten Korrekturlinsen ist sehr gering, da die Linse über die gesammte Fläche eine nahezu konstante Dicke aufweist. Bei den Maksutov-Linsen handelt es sich um sogenannte Meniskusllinsen, also Linsen die auf der einen Seite konvex (nach außen gewölbt) und auf der anderen Seite kokav (nach innen gewölbt) sind. Maksutov-Teleskope haben sehr gute Abbildungseigenschaften.

Das Bild, das man in einem Maksutov-Teleskop sieht, ist seitenverkehrt und steht auf dem Kopf. Für Naturbeobachtungen auf der Erde benötigt man ein zusätzliches optisches Element, z. B. ein Amiciprisma, das das Bild so dreht, dass es aufrecht und seitenrichtig ist.

|

|

|

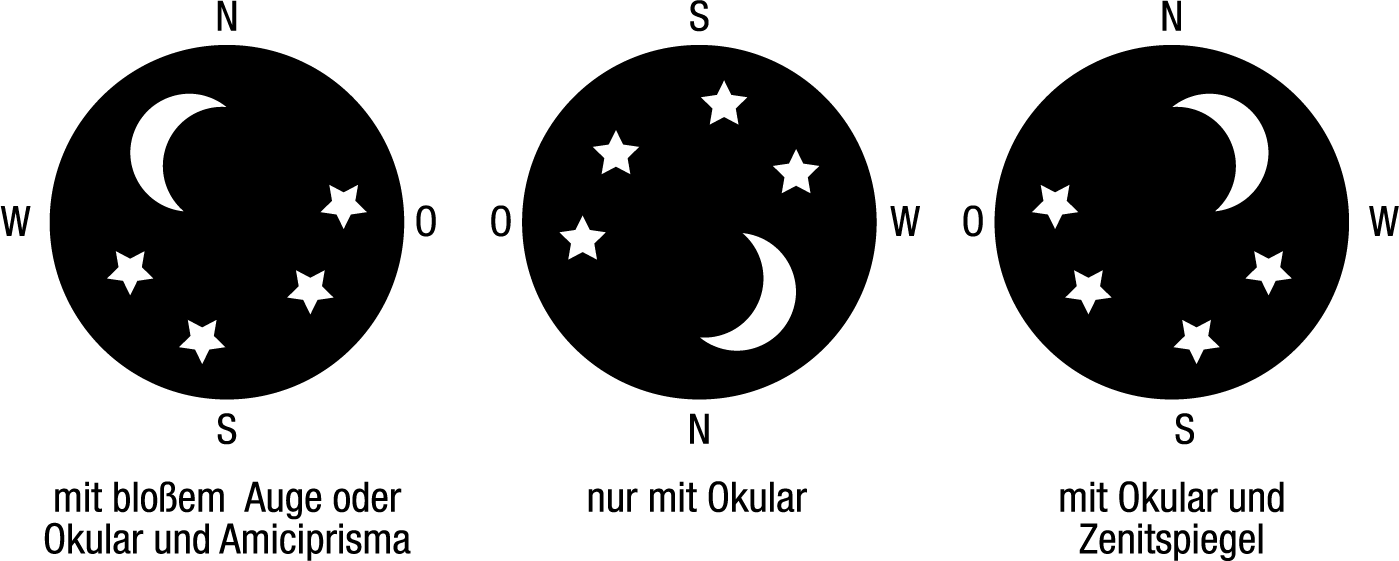

Bilddrehung bei Spiegelteleskopen

|

Das Bild, das man den drei oben beschriebenen Bauformen (Newton, Schmidt-Cassegrain und Maksutov) sieht, ist seitenverkehrt und steht auf dem Kopf. Diese Aussage gilt allerdings nur, wenn bei der Beobachtung ausschließlich ein Okular verwendet wird. Die Verwendung weiterer optischer Elemente wie z.B. von einem Zenitspiegel oder einem Amiciprisma führt zu einer weiteren Bilddrehung. Die Skizze auf der rechten Seite soll diese Bilddrehung verdeutlichen.

Bei Spiegelteleskopen in Schmit-Cassegrain-Bauweise und Maksutov-Bauweise kann bei der visuellen Beobachtung ein Zenitprisma eingesetzt werden um eine bequemere Körperhaltung einnehmen zu können. Bei der Newton-Bauweise ist dies in der Regel nicht notwendig, da sich das Okular an der Seite des Tubus befindet.

Ein Amiciprisma, erzeugt ein aufrechtes und seitenrichtiges Bild. Es kann beispielsweise eingesetzt werden wenn mit dem Teleskop außer den Objekten am Himmel auch Naturbeobachtungen auf der Erde gemacht werden sollen.

Bei einem Spiegelteleskop verläuft der Strahlengang nicht, wie bei einem Linsenteleskop, gerade. Durch die zweimalige Reflexion an Haupt- und Fangspiegel wird der Strahlengang „gefaltet“. Hierdurch wird die Länge des Tubus verkürzt. Detailliete Informationen zum Strahlengang sind im Abschnitt zu den Bauarten von Spiegelteleskopen zu finden.

Die Reflexion ist, im Gegensatz zur Lichtbrechung (Refraktion), nicht von der Wellenlänge abhängig. Die Brennweite ist also für alle einfallenden Wellenlängen gleich.

Spiegel können ggf. an mehreren Punkten auf der Rückseite abgestütz werden um eine Durchbiegung des Glaskörpers zu verhindern. Hierdurch ist der Durchmesser nicht, wie bei Linsen, auf ca. 60 cm beschränkt.

Der Fangspiegel wird eingesetzt, damit der Beobachter nicht vor dem Teleskop stehen muss und sich selber im Blickfeld steht. Da sich der Fangspiegel im Strahlengang befindet schattet er einen Teil des Hauptspiegels ab. Der Fachbegriff hierfür ist Obstruktion. Folglich kann nicht die gesamte Fläche des Hauptspiegels genutzt werden kann.

Auf vielen Bildern, die mit Spiegelteleskopen aufgenommen wurden, scheinen die Sterne Zacken zu haben. Diese Zacken stammen aber nicht von den Sternen selber, denn diese sind auch mit den größten Teleskopen nur als Lichtpunkte zu sehn. Die Zacken entstehen durch Beugung des Sternenlichts an den dünen Streben, die den Fangspiegel halten. Bei Schmidt-Cassegrain-Teleskopen und bei Maksutov-Teleskopen entstehen diese Zacken nicht. Bei diesen briden Teleskop-Typen werden keine Streben für den Fangspiegel benötigt, da der Fangspiele durch die Schmidtplatte bzw. die Maksutov-Linse gehalten wird.

Die Hauptspiegel von Teleskopen sind oft spärisch geschliffen, d.h. die haben die Form eines Hohlkugel-Abschnitts. Bei diesen spärisch geschliffen Spiegeln werden Lichtstrahlen, die nah an der optischen Achse sind, anders reflektiert als Lichtstrahlen, die weiter von der optischen Achse entfernt sind. Der Fachbegriff hierfür ist spärische Aberration. Die spärische Aberration macht sich als Unschärfe bemerkbar. Je kürzer die Brennweite des Spiegels ist, desto stärker ist die Bildunschärfe.

Parabolspiegel zeigen keine sphärische Aberration, ihre Herstellung ist aber komplizierter als die von spärisch geschliffenen Spiegeln. Im Handel sind Teleskope mit Parabolspiegeln erhältlich, diese sind aber eher im oberen Preissegment zu finden.

Der Hauptspiegel ist in seiner Halterung nicht fixiert, d.h. er kann beim Transport des Teleskops verrutschen. Der Hauptspiegel muss dann neu justiert werden. Der Fachbegriff hierfür ist Kollimation. Mit etwas Übung stellt die Kollimation des Systems aber kein Problem dar und wird vom Beobachter nicht mehr als Nachteil empfunden.

Die Informationen auf dieser Seite sind auch als Video auf YouTube verfügbar. Achtung: Beim Start des Videos werden automatisch die Geschäftsbedingungen von YouTube akzeptiert.

Überarbeitet am 25. Januar 2025 von Martina Haupt