Schon mit kleinen Amateurfernrohren ist es möglich Einzelheiten auf der Sonne zu beobachten. Damit dabei weder die Ausrüstung noch das Auge Schaden nimmt sind bei der Sonnenbeobachtung einige Dinge zu beachten. Das Thema Sonnenbeobachtung ist deshalb in die folgenden zwei Abschnitte geteilt:

• Die Beobachtung der Sonnenoberfläche

> Fackeln

• Hinweise für die Sonnenbeobachtung

Schon mit relativ geringen Aufwand können zumindest die Sonnenflecken und die Randverdunklung beobachtet werden. Ein schwierigeres Beobachtungsprojekt, für das ein Teleskop mit größerer Objektivöffnung benötigt wird, ist die Granulation.

Über den gesamten Bereich des für das menschliche Auge sichtbaren Spektrums kann nur die Photosphäre beobachtet werden, die wir als Sonnenoberfläche sehen. Wenn dagegen nur das Licht der Wasserstoff-Alpha-Linie aus dem Sonnenspektrum herausgefiltert wird, dann wird die Chromosphäre, die sonst von der Photosphäre überstrahlt wird, sichtbar.

Die Entdeckung der Sonnenflecken zu Beginn des 17. Jahrhunderts war eine Sensation, denn bis zu diesem Zeitpunkt galt die Sonne als makelloses und vollkommen. Quelle der Sonnenflecken sind riesige Wirbel variabler Magnetfelder in der Photosphäre.

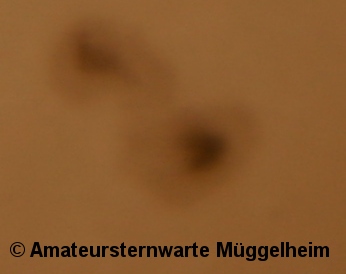

Die Sonnenflecken, die als tiefschwarze Gebiete auf der sonst hellen Sonnenoberfläche erscheinen, sind nichts anderes als kalte Zonen auf der Sonnenoberfläche. Die Gas an der ungestörten Sonnenoberfläche hat eine Temperatur von etwa 5 850 °C, das Gas in den Sonnenflecken ist dagegen ungefähr 1 500 °C bis 2 000 °C Grad kühler. Die Begriffe heiß und kalt sind hier also relativ zueinander zu betrachten. Durch diesen Temperaturunterschied entsteht ein starker hell/dunkel-Kontrast, der die Sonnenflecken tiefschwarz erscheinen lässt. Würde man einen Sonnenfleck aus der Sonne heraustrennen und an den Nachthimmel stellen, so wäre er immer noch heller als der Vollmond.

Wenn man einen größeren Sonnenfleck ausreichend vergrößernden Optik betrachtet kann man um den tiefschwarzen Sonnenfleck herum einen helleren Hof, der aus helleren und dunkleren Filamenten besteht, beobachten. Der tiefschwarze Kern im inneren wird als Umbra (lat. für Schatten) und der hellere Hof wird als Penumbra (lat. für Halbschatten) bezeichnet. Mit Schatteneffekten haben diese Phänomene allerdings nichts zu tun, denn die Kontraste entstehen durch Temperaturunterschiede. Die Sonnenflecken treten häufig auch in Gruppen auf, wobei die Penumbren ineinander übergehen können.

Wenn man die Gelegenheit hat die Sonne an mehreren aufeinander folgenden Tagen zu beobachten, so wird man feststellen, dass sich die Sonnenflecken auf der Sonnenoberfläche von links nach rechts bewegen. Ursache dafür ist die Rotation der Sonne. Aus der Wanderung der Sonnenflecken konnten Astronomen schon früh die Rotationsdauer der Sonne bestimmen. Die Sonne zeigt eine differentielle Rotation, das heißt die Rotationsperiode variiert anhängig von der solaren Breite. Eine Umdrehung der Sonne dauert am Äquator 25 Tage und an den Polen 34 Tage. Für einen Beobachter auf der Erde dauert es allerdings 27 Tage bis ein Sonnenfleck, der sich auf dem Sonnenäquator befindet, wieder der bei gleicher solarer Länge zu beobachten ist. Die Ursache hierfür ist ,dass sich die Erde in dieser Zeit auf ihrer Bahn um die Sonne ein Stück weiter bewegt hat.

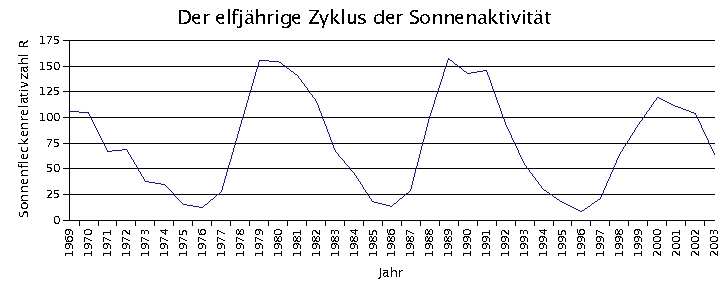

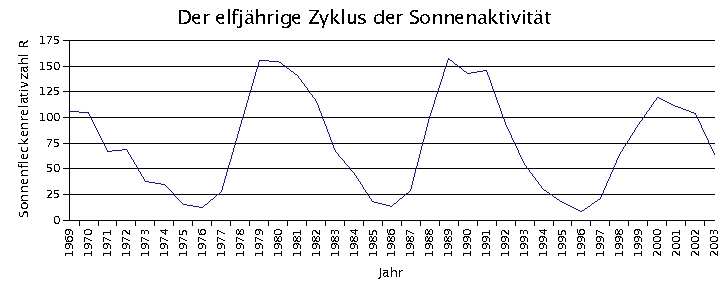

Die Anzahl der zu beobachtenden Sonnenflecken unterliegt einem elfjährigen Zyklus, der als Sonnenfleckenzyklus bezeichnet wird. Dieser Sonnenfleckenzyklus wurde 1843 von dem Dessauer Amateurastronomen Samuel Heinrich Schwabe entdeckt. Während des Sonnenfleckenmaximums sind sehr viele Flecken auf der Sonne zu beobachten, die dann eine beachtliche Größe erreichen oder auch in größeren Gruppen auftreten. Solche Gruppen können durchaus 0,1 Prozent der sichtbaren Sonnenoberfläche bedecken. Die Medien berichten dann von sogenannten "Jahrhundertsonnenflecken". Solche riesigen Sonnenflecken oder Fleckengruppen kann man auch mit bloßem Auge beobachten. Hierbei darf man natürlich auf gar keinen Fall vergessen das Auge mit geeigneten Maßnahmen zu schützen! Im Sonnenfleckenminimun kann es dagegen passieren, dass man über einen längeren Zeitraum hinweg gar keine Sonnenflecken beobachten kann.

Sonnenflecken sind nur in der Nähe des Sonnenäquators und in mittleren solaren Breiten zu beobachten. In mehr als 40° solarer Breite sind so gut wie nie Sonnenflecken zu beobachten.

Ein Maß für die Aktivität der Sonne ist die Sonnenfleckenrelativzahl R,

die 1848 von dem Züricher Astronomen Rudolf Wolf eingeführt

wurde. Die Sonnenfleckenrelativzahl ist eine beliebte Basis für die

Untersuchung von Zusammenhängen der Sonnenaktivität und

Phänomenen auf der Erde.

Die Sonnenfleckenrelativzahl berechnet sich nach folgender

Formel: R=10 × g + f.

Hierbei ist f die Anzahl aller gezählten Sonnenflecken,

und g ist die Anzahl der Fleckengruppen.

Der elfjährige Sonnenfleckenzyklus läßt sich anhand der folgenden Graphik gut erkennen.

Die Randverdunklung erscheint im Fernrohr nicht als gleichmäßig helle Scheibe. Bei aufmerksamer Beobachtung stellt man fest, dass die Sonnenscheibe am Rand dunkler erscheint als in der Mitte. Der Fachbegriff hierfür lautet Randverdunklung.

Da die Beobachtung am Teleskop in der Regel monokular, also nur mit einem Auge, erfolgt, nimmt der Beobachter das Sonnenbild als zweidimensional wahr. In Wirklichkeit ist die Sonne aber ein dreidimensionales, kugelförmiges Objekt. Deshalb hat das Licht, das am Rand der scheinbaren Sonnenscheibe zu sehen ist, einen längeren Weg durch die Chromosphäre, die äußerste Schicht unserer Sonne, hinter sich als das Licht das wir in der Mitte der scheinbaren Sonnenscheibe sehen. In Folge des längeren Weg durch die Chromosphäre erfährt das Licht aus den Randgebieten der scheinbaren Sonnnescheibe ein größere Absorption (Abschwächung) als das Licht, das aus dem Zentrum der scheinbaren Sonnenscheibe kommt.

Bei optimalen Beobachtungsbedingungen, also völlig trockener, klarer und ruhiger Luft und bei starker Vergrößerung kann man die Granulation als eine leichte Körnung, die von einem feinen Netz dunkler Linien durchzogen zu sein scheint, auf der Sonnenoberfläche beobachten. Die „Körner“ werden als Granulen bezeichnet. Die mittlere Lebensdauer einer Granule beträgt nur wenige Minuten, und ihr Durchmesser beträgt ungefähr 500 - 1 000 km. Die hellen Bereiche der Granulen sind etwa 500 K, das entspricht 500 °C, heißer als die dunklen Bereiche, die wir zwischen den Granulen sehen.

Die Granulation entsteht in der Konvektionszone dadurch, dass heißes Gas aus dem Sonneninneren aufsteigt, sich abkühlt und wieder absinkt. Der Fachbegriff hierfür ist Konvektion. Man kann sich das Ganze grob vereinfacht wie den brodelnden Inhalt eines Kochtopfes vorstellen. Die Granulation ist also ein rein thermisches Phänomen.

Um die Granulation mit einiger Wahrscheinlichkeit beobachten zu können sollte man schon ein 8 Zoll (20cm) Spiegelteleskop zu Verfügung haben. Die Beobachtung der Granulation mit Amateurinstrumenten ist also keine leichte Aufgabe.

Protuberanzen sind Masseströme, die am Sonnenrand beobachtet werden können. Sie wurden anfangs während totaler Sonnenfinsternisse beobachtet, später dann mit unter anderem mit Protuberanzenansätzen, Koronographen oder speziellen Teleskopen, die eine Beobachtung im roten Licht, der Wasserstoff-Alpha-Linie bei 656,3 nm möglich machen.

Protuberanzen zeigen sich meist als helle, flammen- oder fontänenartige Erscheinungen am Sonnenrand. Auf der Sonnenscheibe selbst können sie als Dunkle Filamente beobachtet werden. Die Filamente erscheinen uns deshalb dunkel, weil sie eine niedrigere Temperatur als das darunter liegende Gas haben. Protuberanzen und Filamente sind also ein und dieselbe Erscheinung, nur das die einen am Rand der Sonnenscheibe beobachtet werden können und die anderen auf der Scheibe selbst.

Fackeln sind Gebiete mit erhöhter Temperatur und Helligkeit, die als helle Flecken auf der Sonnenoberfläche beobachten werden können. Sie treten hauptsächlich in der Nachbarschaft von größeren Sonnenflecken auf. Es ist aber auch möglich isolierte Fackeln zu beobachten, da diese eine längere Lebensdauer als die Sonnenflecken haben. Fackeln sin schon in kleinen Amateurteleskopen als helle Gebiete auf der Sonnenoberfläche zu erkennen.

Das Licht der Sonne ist so energiereich, dass, wenn man sie mit dem ungeschützten Auge betrachtet, irreparable Schäden am Auge entstehen können. Im schlimmsten Falle kann es sogar zur Erblindung führen. Wenn man unser Zentralgestirn ohne vergrößernde Hilfsmittel beobachten will, dann sollte man wenigstens eine sogenannte „Sonnenfinsternisbrille“ benutzen. Es handelt sich dabei um einen Papprahmen, der mit einer silbern glänzenden Spezialfolie bespannt sind. Diese Folie lässt weniger als 99% des einfallenden Lichtes durch und macht so eine gefahrlose Beobachtung möglich.

Wer einen Feldstecher oder ein Teleskop besitzt wird natürlich auch irgendwann den Wunsch haben damit die Sonne zu beobachten. Was für die Beobachtung mit bloßem Auge gilt, gilt in verstärktem Maße für die Beobachtung mit vergrößernden Optiken, denn egal welches Instrument man verwendet, im Grunde machen sie alle das Gleiche: Sie bündeln das einfallende Licht und fokussieren es.

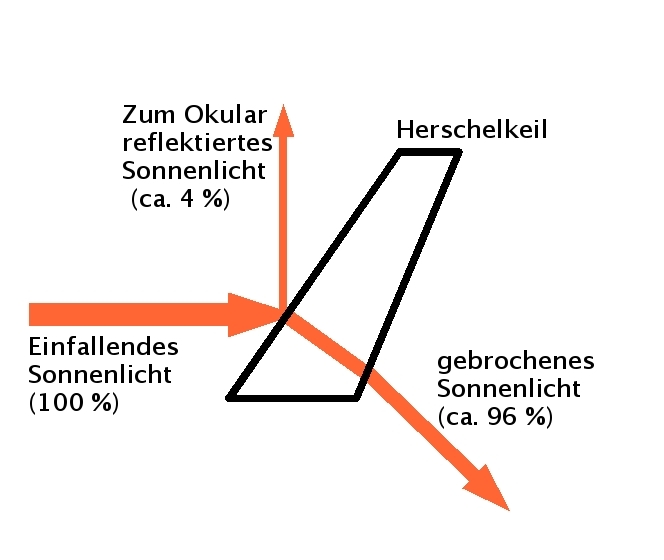

Aber wie kann man nun die Sonne beobachten ohne sein Augenlicht zu riskieren? Die Mehrheit der Beobachter beobachtet entweder mit Hilfe eines Objektivfilters oder betreibt Okularprojektion. Ein weiteres Hilfsmittel zur gefahrlosen Sonnenbeobachtung ist ein Herschelkeil.

Ein Objektivfilter wird, wie der Name sagt, vor das Objektiv, also in der Regel vor die vordere Öffnung des Fernrohrtubus gesetzt. Objektivfilter haben den Vorteil, dass die Energie des Sonnenlichts das Instrument nicht mehr mit voller Intensität erreicht und es nicht zu einer Erwärmung der Optik kommt.

Ein solches Filter muss nicht mal teuer sein. Im Fachhandel kann man sehr preiswert eine Folie kaufen, die man mit Hilfe eines (selbst gebastelten) Papprahmens auf das Fernrohr gesteckt wird. Das Sonnenbild erscheint dem Beobachter durch einen solchen Filter grau.

Wer etwas mehr Geld ausgeben will und kann, der kann auch ein bedampftes Glasfilter erwerben. Diese Filter lassen die Sonne in einem Orangen Licht erscheinen. Mehr Einzelheiten als mit einem Folienfilter sind aber nur bei optimalen Beobachtungsbedingungen zu erkennen.

Die Okularprojektion ist eine indirekte Methode zur Beobachtung der Sonne. Hier wird die Sonne nicht direkt durch das Okular beobachtet, sondern das Licht wird hinter dem Okular auf einer Projektionsfläche aufgefangen. Das kann ein Stück weiße Pappe, ein Blatt weißes Papier oder auch ein Projektionsschirm sein.

Die Okularprojektion hat gegenüber der direkten Beobachtung sogar einige Vorteile. Da das Sonnenbild projiziert wird können mehrere Beobachter gleichzeitig beobachten. Auch wenn man die Sonnenoberfläche zeichnen möchte ist die Projektionsmethode von Vorteil, denn man kann ein weißes Blatt Papier auf der Projektionsfläche befestigen und das Sonnenbild in aller Ruhe nachzeichnen.

Nachteil dieser Beobachtungsmethode ist, dass man, wenn man längere Zeit ohne Unterbrechung beobachten möchte, nicht jedes Okular benutzen kann. Der Grund ist, dass die Energie des ungedämpft einfallenden Sonnenlichtes die gesamte Optik erwärmt. Okulare, die Klebestellen aufweisen können, durch weichwerden des Klebers, Schaden nehmen oder sogar völlig unbrauchbar werden. Man sollte sich deshalb, wenn man sich für die Projektionsmethode entschieden hat, zumindest ein Huygens-Okular mit geeigneter Brennweite zulegen, denn diese Okulare haben keinerlei Klebestellen.

|

|

|

Funktionsweise eines Herschelkeils (schematische Darstellung) |

Das Funktionsprinzip des Herschelkeils, auch Herschelprisma genannt, stammt von dem deutsch-englischen Astronomen Wilhelm Herschel. Die zugrunde liegenden Vorgänge sind die Brechung und die Beugung des Lichts. Abhängig von der Glassorte werden ca. 4 % des einfallenden Lichts zum Okular hin reflektiert. Die restlichen rund 96 % werden so gebrochen, dass es zu keinerlei Wechselwirkung mit dem reflektierten Licht kommt.

Der zum Okular reflektierte Teil des Sonnenlichts muss, damit er visuell oder mit Hilfe einer Kamera beobachtet werden kann, reduziert werden. Hierzu eignen sich Graufilter oder Polarisationsfilter. Ein Polarisationsfilter bietet den Vorteil, dass die am Auge oder mit der Kamera empfangene Lichtmenge, und damit auch die Helligkeit des beobachteten Objektes, stufenlos geregelt werden kann.

Ein Herschelkeil sollte nicht in Kombination mit Spiegelteleskopen benutzt werden, die Gefahr besteht, dass sich der Fangspiegel zu stark erhitzt und Schaden nimmt. Vorsicht ist auch in dem Bereich geboten, in dem das reflektierte Licht den Herschelkeil verlässt. Die Energie ist immer noch ausreichend um zum Beispiel eine Zigarette zu entzünden.

Aktualisiert am 25. März 2010 von Martina Haupt