Zum Seitenanfang

Zum Seitenanfang

Venus ist der zweitinnerste und der drittkleinste Planet unseres Sonnensystems. Ihre Größe ist mit der der Erde vergleichbar, es bestehen jedoch Unterschiede hinsichtlich der Geologie und der Atmosphäre. Nach dem Mond ist Venus das hellste natürliche Objekt, das in der Dämmerung oder am Nachthimmel zu beobachten ist. Da Venus nur am Morgen- oder Abendhimmel, aber nie in der Zeit um Mitternacht zu beobachten ist wird sie, je nach Sichtbarkeit, umgangssprachlich auch als Morgen- oder Abendstern bezeichnet. Diese historisch entstandenen Begriffe sind im allgemeinen Sprachgebrauch erhalten geblieben, obwohl inzwischen längst bekannt, das Venus kein Stern sondern ein Planet ist.

Wegen des Umfangs der Informationen auf dieser Seite im Folgenden eine Übersicht über die

Abschnitte:

• Monde

| Mittlere Entfernung zur Sonne | 0,72 AE oder rund 108 Millionen km |

| kleinster Erdabstand | 0,256 AE |

| größter Erdabstand | 1,744 AE |

| Äquatorradius | 6 051 km |

| Polradius | 6 051 km |

| synodische Umlaufzeit (Zeitraum zwischen zwei Oppositionen oder Konjunktionen) |

583,92 Tage |

| siderische Umlaufzeit (Umlaufzeit bezogen auf den Fixsternhintergrund) |

224,701 Tage |

| Rotationsperiode | 243 d 0 h 27 min |

| Masse | 4,869×1024 t oder 0,815 Erdmassen |

| mittlere Dichte | 5,243 g/cm3 |

| Äquatorneigung gegen die Bahnebene | 177,36° |

| Bahnneigung gegen die Ekliptik | 3,395° |

| visuelle Helligkeit | max. -4,6m |

| scheinbarer Durchmesser | 10'' bis 64'' |

| Albedo | 0,76 |

Venus bewegt sich in 0,72 AE oder rund 108 Millionen Kilometern Entfernung auf einer nahezu kreisförmigen Bahn um die Sonne. Während der unteren Konjunktion, wenn Venus zwischen Erde und Sonne steht, kann sie sich der Erde bis auf 38 Millionen km nähern. Damit kommt die Venus der Erde auf ihrer Umlaufbahn von allen Planeten am nächsten.

Sowohl die siderischen als auch die synodischen Umlaufzeiten der Venus stehen mit der siderischen Umlaufzeit der Erde in bemerkenswerten Verhältnissen, die den Astronomen schon früh auffielen:

Venus dreht sich im Uhrzeigersinn, also entgegengesetzt zum allgemeinen Drehsinn im Sonnensystem. Der Fachbegriff hierfür lautet „retrograde Rotation“. Die siderische Rotationsperiode der Venus , also die Zeit, in der sie sich einmal um ihre eigene Achse dreht, beträgt rund 243 Tage. Sie konnte erst 1965 durch Radarmessungen bestimmt werden, da die Oberfläche durch die dichte Atmosphäre nicht direkt beobachtet werden kann. Für einen siderischen Umlauf um die Sonne benötigt Venus rund 225 Tage. Aus Überlagerung von siderischer Rotationsdauer und siderischem Umlauf ergibt sich, dass eine synodische Rotation, also ein Sonnentag auf Venus, 116 Sonnentagen auf der Erde entspricht.

Venus zählt zu den Gesteinsplaneten, die auch als erdähnliche Planten bezeichnet werden. Auf der gesamten Venusoberfläche herrscht eine Temperatur von ca. 475 °C. Dir Ursache hierfür ist der dauerhafte Treibhauseffekt durch die Venusatmosphäre, die zu besteht zu 95 % aus Kohlendioxid besteht.

Die aktuellen Darstellungen des Relieffs der Venusoberfläche beruhen auf Radarmessungen der US-Sonde Magellan, die 98 % der Venusoberfläche kartiert hat. Die Messungen haben eine Auflösung von 120 bis 300 m und eine vertikale Auflösung von 30 m.

Das Oberflächenprofil der Venus wird von flachem Tiefland beherrscht, das 60 % der Venusoberfläche beherrscht. 20 % der Venusoberfläche sind Niederungen mit bis zu 2 km Tiefe. Die restlichen 20 % sind Erhebungen, von den aber nur ca. 8 % ausgesprochene Hochländer mit einer Höhe von mehr als 1,5 km über Nullniveau sind. Es ist noch nicht zweifelsfrei geklärt ob es auf der Venus noch aktiven Vulkanismus gibt.

Auf Grund der mittleren Dichte der Venus von 5,243 g/cm3, die der mittleren Dichte der Erde sehr ähnlich ist (5,52 g/cm3), wird vermutet, dass auch der innere Aufbau beider Planeten ähnlich ist.

Die Wissenschaftler gehen davon aus, dass die Venus einen ähnlichen Schalenaufbau wie die Erde hat. Es wird vermutet, dass Venus eine, im Vergleich zur Erde, sehr dicke Kruste hat, die tektonische Bewegungen unmöglich macht. Unter der Kruste befindet sich dann ein, relativ zur Erde betrachtet, großer Mantel aus schwerem Gestein. Aufgrund der Ergebnisse von Magnetfeldmessungen schließen die Forscher auf einen, ebenfalls im Vergleich zur Erde, relativ kleinen Eisen-Nickel-Kern.

Die Venus hat kein eigenes Magnetfeld. Ursache ist die geringe Rotationsgeschwindigkeit, die nicht ausreicht um durch den Dynamo-Effekt ein Magnetfeld zu erzeugen. Das äußerst schwache Magnetfeld, das auf der Venusoberfläche gemessen werden kann, wird durch elektrische Ströme in der Venusatmosphäre induziert, deren Ursache Wechselwirkungen mit elektrisch geladenen Teilchen des Sonnenwindes sind.

Die Venusatmosphäre besteht zu 95 % aus Kohlendioxid und zu 3,5 % aus Stickstoff. In Spuren kommen Schwefeldioxid, Argon, Wasserdampf, Kohlenmonoxid, Helium und Neon vor. Hieraus resultiert ein dauerhafter Treibhauseffekt, der dazu führt, dass auf der gesamten Planetenoberfläche eine Temperatur von ca. plus 475 °C herrscht. Die Dichte der Venusatmosphäre entspricht etwas dem 50-fachen der Dichte der Erdatmosphäre. Auf dem Nullniveau der Oberfläche herrscht ein Druck von 92 bar.

Die unterste Atmosphärenschicht, die Troposphäre erstreckt sich bis in ein Höhe von ca. 100 km. In den unteren 28 km dieser Atmosphärenschicht befinden sich rund 90 % der Masse der Venusatmosphäre. Mit zunehmender Höhe sinkt die Temperatur von ca. 475 °C an der Oberfläche bis auf -70 °C an der oberen Grenze der Troposphäre. In der Troposphäre befinden sich die drei dichten Wolkenschichten der Venus, die sich von ca. 40 km bis 90 km Höhe erstrecken. Die Wolken bestehen zu 75 Massenprozent aus Schwefelsäure. Die Wolken, die mit Hilfe von Raumsonden untersucht wurden, zeigen zumindest im UV-Bereich Strukturen. Aus der Tatsache, dass die gleichen Strukturen nach vier Tagen wieder sichtbar wurden schließen die Wissenschaftler, dass auf der Venus Windgeschwindigkeiten von etwa 400km/h herrschen müssen.

Über der Troposphäre befinden sich noch drei weitere Atmosphärenschichten. Die Mesosphäre, die sich an die Troposphäre anschließt ist etwa 40 km dick. Die Temperaturen erreichen hier Tiefstwerte von ca. -100 °C. An die Mesosphäre schließt sich die Thermosphäre an. Hier steigt die Temperatur durch Absorption der solaren Strahlung wieder an. Die äußerste Atmosphärenschicht, die Exosphäre, erstreckt sich bis in eine Höhe von 220 bis 250 Kilometern.

Ein Nachweis für die Venusatmosphäre ist dass ein Stern, der von der Venus bedeckt wird nicht schlagartig verschwindet, wie das bei einer Sternbedeckung durch den Mond der Fall ist. Bei einer Sternbedeckung durch die Venus kann man einen Helligkeitsabfall über wenige Minuten beobachten.

Venus hat keine Monde. Hierin besteht eine Gemeinsamkeit mit Merkur, dem Zweiten der inneren Planeten. Die Erde und die äußeren Planeten. haben ausnahmslos einen oder mehrere Monde.

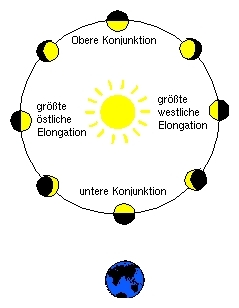

Die Venus gehört wie Merkur zu den inneren Planeten, dass heißt ihre Umlaufbahn verläuft innerhalb der Bahn der Sonne. Für eine Beobachter auf der Erde entsteht dadurch der Eindruck, dass die Venus eine Pendelbewegung um die Sonne beschreibt. Die größte Elongation der Venus, das heißt ihr größtmöglicher Winkelabstand zur Sonne, beträgt 48°. Trotzdem kommt es nur sehr selten zu einem Durchgang scheinbaren Venusscheibe vor der Sonnenscheibe.

Wenn Venus östlich der Sonne steht, dann ist sie als Abendstern am Westhimmel zu beobachten. Wenn Venus westlich der Sonne steht, dann ist sie als Morgenstern am Osthimmel zu beobachten. Die maximale Zeit der Sichtbarkeit beträgt 4½ Stunden.

Da die Venus, wenn sie in unterer Konjunktion steht nur 41×106 km von der Erde entfernt ist kann sich ein Winkelabstand von bis zu 9° zur Sonnenscheibe ergeben, obwohl die Bahn der Venus nur 3,4° gegen die Bahn der Erde geneigt ist. Dadurch kann es vorkommen, dass Venus für einige Tage sowohl Abend- als auch Morgenstern ist.

Da man, um Venus am Tage mit dem Teleskop beobachten zu können, den Sonnenfilter vom Fernrohr nehmen muss und Venus immer in der Nähe der Sonne steht, ist eine solche Beobachtung nicht ganz ungefährlich. Man muss bei einer solchen Beobachtung sicherstellen, dass kein Sonnenlicht in das Beobachtungsinstrument fällt, da es bei visueller Beobachtung sonst zu Schäden an der Netzhaut kommen kann. Um Venus am Taghimmel auffinden zu können benötigt man ein Fernrohr mit Teilkreisen oder eine Go-To-Montierung. In ersterem Falle wird mit Hilfe eines astronomischen Jahrbuchs oder einer entsprechenden Software die Differenz zwischen Rektaszension und Deklination von Sonne und Venus ermittelt. Dann stellt man im Fernrohr die Sonne ein und dreht das Fernrohr um den entsprechen Betrag um beide Achsen. Bei einer Go-To-Montierung wird diese Aufgabe von der Elektronik der Steuerung erledigt.

Venus zeigt sich als kleines gelblich-weißes Scheibchen, das, da Venus zu den inneren Planeten gehört, Phasen zeigen kann. Bei einer Beobachtung am Tage sind die Phasen meist sogar besser zu erkennen als bei der Beobachtung in der Dämmerung, da der Himmelshintergrund am Tage deutlich aufgehellt ist und das Auge durch den geringeren Helligkeitsunterschied weniger stark geblendet ist.

Bei sehr klarem Wetter und ausreichend großem Winkelabstand der Venus zur Sonne kann die Venus auch mit bloßem Auge am Taghimmel beobachtet werden. Sie ist als silbrig glänzendes Pünktchen zu sehen. Um das Auffinden zu vereinfachen kann man nach der Beobachtung mit dem Fernrohr versuchen Venus mit bloßem Auge am Taghimmel zu entdecken indem man „über das Teleskop peilt“.

Da Venus zu den inneren Planeten gehört zeigt sie bei der Beobachtung mit einem Teleskop ab 6 cm Objektivdurchmesser Phasen. Sie Skizze rechts soll die Entstehung der Phasen verdeutlichen.

Während der oberen Konjunktion ist Venus für einige Zeit praktisch nicht beobachtbar. Selbst wenn Venus nördlich oder südlich der Sonne vorbeizieht beträgt der Abstand zu Sonne weniger als 1,5°.

Anderthalb bis zwei Monate nach der oberen Konjunktion hat sich Venus so weit von der Sonne entfernt, dass sie tief am Horizont in der Abenddämmerung sichtbar wird. Bis sie zu einem auffälligen Objekt wird kann es noch einige Wochen dauern. Venus, die im Fernrohr zuerst als kleines, rundes Objekt zu erkennen ist, erscheint dem Beobachter in der folgenden Zeit als immer größer und schmaler werdende Sichel.

Rund fünf Monate nach der oberen Konjunktion hat Venus ihre größte östliche Elongation erreicht und ist als „Halbvenus“ zu erkennen. Um den Zeitpunkt der Halbphase zu bestimmen reicht ein Fernrohr mit 5 bis 6cm Objektivdurchmesser. Halbvenus oder Dichotomie, so der Fachbegriff für die Halbphase der beiden inneren Planeten Merkur und Venus, fallen bei Venus nicht auf den Tag genau zusammen. Unserer innerer Nachbarplanet erscheint bereits einige Tage vor der größten östlichen Elongation nur noch zur Hälfte beleuchtet. Ursache ist der Schröter-Effekt, der seine Ursache in der Lichtbrechung innerhalb der Venusatmosphäre hat. Benannt ist der Schröter-Effekt nach dem deutschen Astronomen Johann Hieronymus Schröter (13.8.1745-29.6.1816), der im späten 18. Jahrhundert als erster auf diesen Effekt hinwies.

Rund fünf Wochen nach der größten östlichen Elongation steht Venus mit einer Helligkeit von etwas -4,3m im größten Glanz und ist damit das auffälligste Objekt am Abendhimmel. Venus kann dabei so hell beleuchtet werden, dass an mehreren Stellen in der Literatur von Schattenwürfen durch das von der Venus auf die Erde reflektierte Sonnenlicht berichtet wird. Venus zieht sich in der folgenden Zeit rasch vom Abendhimmel zurück.

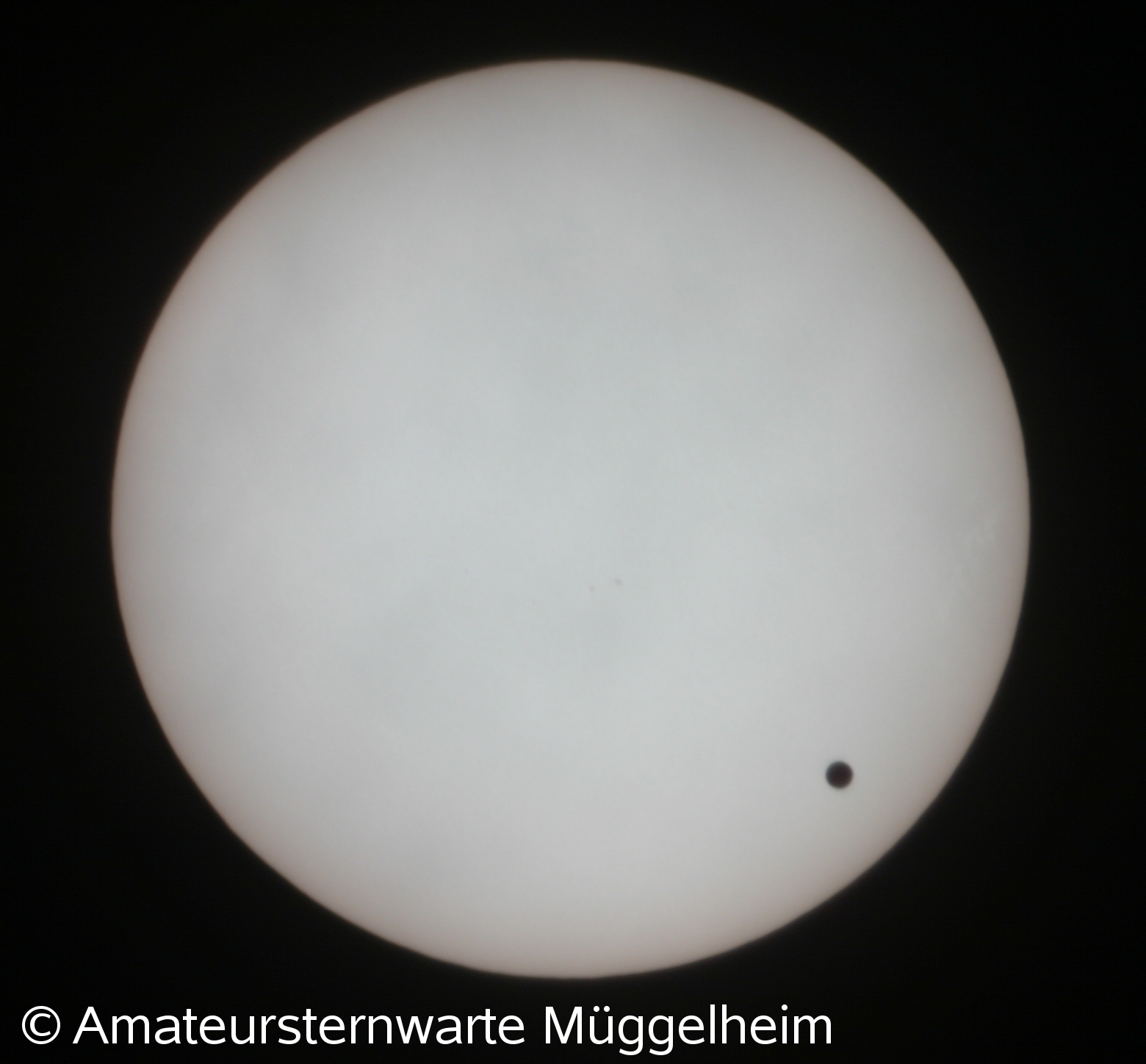

Rund achteinhalb Monate nach der oberen Konjunktion hat Venus ihre untere Konjunktion erreicht und steht damit zwischen Sonne und Erde. Während der unteren Konjunktion besteht unter bestimmten Bedingungen sogar die Möglichkeit Venus zu beobachten. Zum einen, wenn Venus bei einem der sehr seltenen Venusdurchgänge als kleines schwarzes Scheibchen vor der Sonnenscheibe vorbei wandert. Die zweite Möglichkeit Venus während der unteren Konjunktion zu beobachten besteht, wenn Venus weit nördlich oder südlich an der Sonne vorbeizieht. Venus erscheint dann im Fernrohr schmale Sichel mit ca. einer Bogenminute Durchmesser. Innerhalb weniger Stunden schwingt die beleuchtete Sichel von der einen Seite des Planten auf die Andere. Kurz vor oder nach der unteren Konjunktion kann es passieren, dass die Hörnerspitzen der Venussichel mehr oder weniger stark übergreifen und sich dabei sogar berühren können. Ursache hierfür ist die Berechnung und Streuung des Sonnenlichtes in der Venusatmosphäre. Der gleiche Effekt ist auf der Erde als Dämmerung zu beobachten.

In den folgenden Wochen wird der beleuchtete Teil der Venusoberfläche rasch größer, der scheinbare Durchmesser wird dagegen kleiner. Rund fünf Wochen nach der unteren Konjunktion steht Venus wieder im größten Glanz. Im Fernrohr erscheint sie als rund 40'' großes Scheibchen, dass zu gut einem Viertel beleuchtetet ist. Venus ist nun als heller Morgenstern das auffälligste Objekt am Morgenhimmel und verblasst bei Sonnenaufgang als letztes.

Nach weiteren fünf Wochen hat Venus ihre größte westliche Elongation erreicht und erscheint uns wieder als „Halbvenus“. In den folgenden Monaten nähert sich Venus wieder der oberen Konjunktion und wird dabei immer voller und kleiner, bis sie völlig vom Morgenhimmel verschwindet und für einige Zeit unauffindbar wird.

|

|

|

Venusdurchgang vom 8. Juni 2004

|

| Datum | Beginn in UT |

Mitte in UT |

Ende in UT |

sichtbar in Mitteleuropa |

| 06. Dez. 1882 | 13h49m | 17h05m | 20h22m | Beginn |

| 08. Jun. 2004 | 05h06m | 08h19m | 11h32m | vollständig |

| 05. Jun. 2012 | 22h02m | 01h29m | 04h55m | Ende |

| 10. Dez. 2117 | 23h50m | 02h48m | 05h46m | nein |

| 08. Dez. 2125 | 13h07m | 16h02m | 18h57m | Beginn |

| 11. Jun. 2247 | 08h35m | 11h34m | 14h33m | vollständig |

| 09. Jun. 2255 | 01h03m | 04h39m | 08h15m | Ende |

| 12. Dez. 2360 | 22h27m | 01h46m | 05h05m | nein |

| 10. Dez. 2368 | 12h21m | 14h47m | 17h13m | Beginn |

| 12. Jun. 2490 | 11h33m | 14h19m | 17h06m | vollständig |

| 10. Jun. 2498 | 03h45m | 07h28m | 11h10m | vollständig |

In der frühen römischen Mythologie wurde die Venus bei Morgensichtbarkeit als Lucifer (dt. Lichtträger) bezeichnet. In der frühen griechischen Mythologie wurde die Venus bei Morgensichtbarkeit als Phosphóros (dt. Lichtbringer) oder Eosphóros (dt. Bringer der Morgenröte) bezeichnet. Bei Abendsichbarkeit wurde Venus in der frühen griechischen Mythologie Hesperos genannt. Erst in der späten griechischen Mythologie wurde Venus mit Aphrodite, der Göttin der Liebe und Schönheit, gleichgesetzt. In der Renaissance hat dich dann der lateinische Name Venus (dt. Anmut, Liebreiz) durchgesetzt. Venus war ursprünglich der Name einer altitalienischen Liebesgöttin, die später mit der griechischen Göttin Aphrodite gleichgesetzt wurde.

Erstellt am 14. Mai 2010 von Martina Haupt