Zum Seitenanfang

Zum Seitenanfang

Die Sterne erscheinen uns, wenn wir sie mit bloßem Auge beobachten, unterscheidlich hell. Diese unschwer zu erkennende Tatsache fand schon früh ihren Eingang in Sternkataloge. Inszwischen wissen wir, dass die Helligkeit, mit der wir einen Stern von der Erde aus sehen können sowohl von seiner tatsächlichen Leuchtkraft als auch von seiner Enfernung zu uns abhängt.

In diesem Zusammenhang gibt es drei wichtige Kennzahlen:

Der erste gesicherte Beleg für die Einteilung der Sterne in Größenklassen ist der Almagest. Der Almagest wurde im 2. Jh. n. Chr. geschrieben und geht auf Claudius Ptolemäus zurück. Er ist eines der Hauptwerke der antiken Astronomie und gilt als die umfassendste Darstellung des Systems der griechisch-römischen Antike.

Im Almagest werden die mit bloßem Auge sichtbaren Sterne in 6 Größenklassen eingeteilt. Dabei wurde den hellsten Sterne die erste Größenklasse zugeordnet und den schwächsten Sternen die 6. Größenklasse. Die genauen Kriterien für die Zuordnung der Sterne zu den Größenklassen sind leider nicht überliefert.

Später wurde diese Skala in beide Richtungen erweitert um auch hellere und dunklere Objekte einordnen zu können. Als Referenz dient hierbei aus traditionellen Gründen der Stern Wega im Sternbild Leier, dessen Größe mit 0 Größenklassen festgelegt wurde. Hellere Objekte, wie zum Beispiel die Sonne, der Mond oder einige der Planeten, werden dabei mit negativen Werten bzw. mit nullter Größenklasse eingeordnet. Objekte die dunkler als die 6. Größenklasse sind bekommen eine entsprechend höhere Größenklasse.

Für die Größenklassen wird synonym auch das aus dem Lateinischen abgeleitete Wort „Magnitude“, abgekürzt „mag“ verwendet.

Leider gibt es keine einheitliche Schreibweise für die Größenklassen bzw. die Magnitude.

Hier für das Beispiel des Polarsterns (α UMi), einem Stern der 2. Größenklasse, einige gebräuchliche Schreibweisen:

- 2. Größenklasse

- Stern 2. Größe

- 2,0m

- 2,0 mag

- 2. Magnitude

Die visuelle oder scheinbare Helligkeit gibt an wie hell ein Beobachter auf der Erde ein Objekt wahrnimmt. Mit Hilfe der Photometrie ist es heute möglich die Helligkeiten der Sterne sehr genau zu messen.

Die scheinbare Helligkeit eines Sterns ist von seiner Entfernung zur Erde abhängig. So kann es sein, dass uns ein in Wirklichkeit schwacher Stern, der aber relativ nahe an der Erde ist, heller erscheint als ein in Wirklichkeit sehr heller Stern, der aber sehr weit von uns entfernt ist. Die Helligkeit mit der wir die Sterne sehen verhält sich also genau so wie beispielsweise das Licht einer Lampe, die wir umso heller wahrnehmen, je näher wir an ihr dran sind.

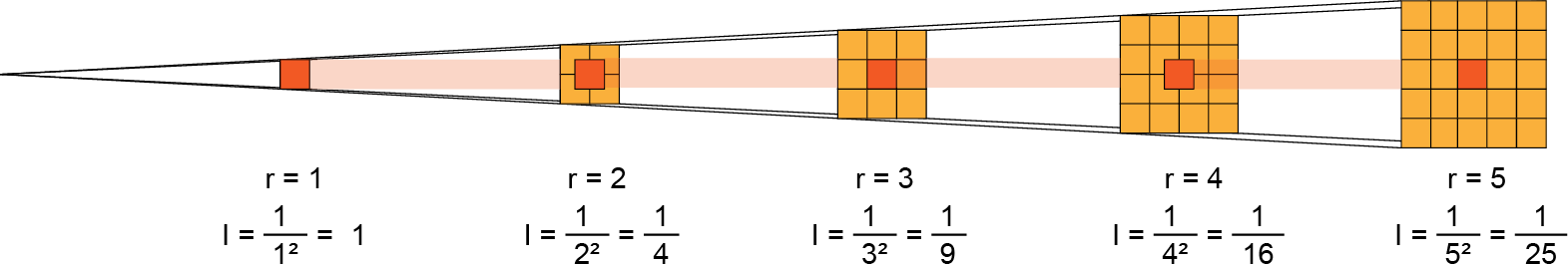

Die Helligkeit mit der wir eine Lichtquelle sehen nimmt mit dem Quadrat der Entfernung ab in der wir uns zu der Lichtquelle befinden. Das hat zur Konsequenz, dass eine Verdoppelung der Entfernung zu einer Verringerung der Helligkeit um ein Viertel zur Folge hat. Hier kommt also das Abstands- oder Entfernungsgesetz zur Anwendung und es wird ein idealisierter Stern angenommen. Der Stern als punktförmige Lichtquelle betrachtet und es wird davon ausgegangen wird, dass er sein Licht kugelförmig in alles Richtungen ausstrahlt oder anders ausgedrückt, der Stern wird als isotroper Strahler betrachtet.

|

|

Das Abstandsgesetz: Veranschaulichung der Verhältnisse von Abstand und Helligkeit

|

Da jeder Stern ein individuelles Spektrum hat, variieren scheinbaren Helligkeit der Sterne mit der Wellenlänge. Deshalb sollte bei der Angabe von Sternhelligkeiten auch immer der Spektralbereich mit angegeben werden bzw. aus dem Kontext klar hervorgehen. Der in der Amateur-Astronomie gebräuchlichste Spektralbereich ist der visuelle Bereich bei einer Wellenlänge um 550 nm, der mit dem Symbol „V“ gekennzeichnet wird. Besonders in der Astrofotografie aber auch bei anderen, speziellen Beobachtungen können aber auch andere Spektralbereiche interessant sein. Hier eine Übersicht über in der Amateur-Astronomie gebräuchliche Wellenlängenbereiche:

| Symbol | Wellenlänge | Farbe |

|---|---|---|

| V | 550 nm | visuell |

| U | 365 nm | Ultraviolett |

| B | 445 nm | Blau |

| R | 658 nm | Rot |

| K | 806 nm bis 2190 nm | Nahes Infrarot |

Die Absolute eines Sterns Helligkeit ist die Helligkeit, die ein Bobachter in 10 Parsec, das entspricht 32,6 Lichtjahren, von diesem Stern messen würde. Die absolute Helligkeit wird berechnet um die Leuchtkraft, oder umgangssprachlich ausgedrückt die Helligkeit, von Sternen vergleichen zu können.

Die absolute Helligkeit wird, genauso wie die scheinbare Helligkeit in Magnituden angegeben. Auch bei der absoluten Helligkeit bedeutet ein kleinerer oder negativer Zahlenwert eine höhere Leuchtkraft. Um die absolute Helligkeit von der scheinbaren Helligkeit unterscheiden zu können wird in einigen Quellen der Großbuchstabe „M“ verwendet. Die absolute Helligkeit wird häufig auch als Vielfaches der Sonnenleuchtkraft angegeben.

Erstellt am 14. Juli 2025 von Martina Haupt